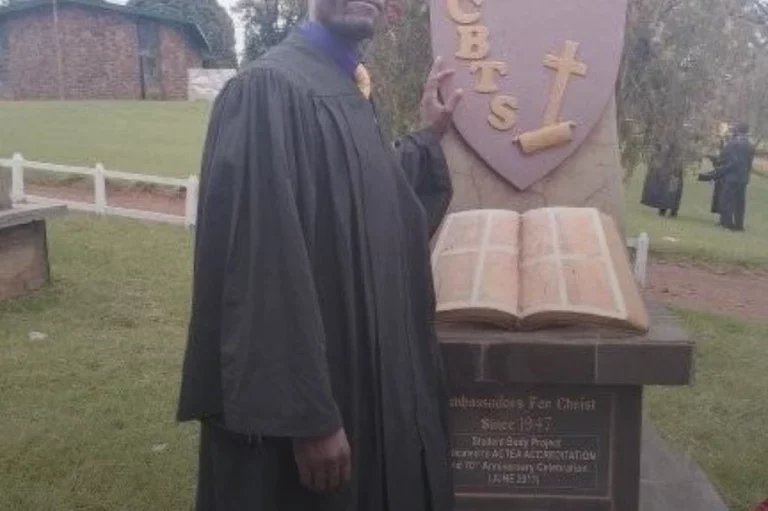

Simon Jules Momasso, est le président du Syndicat national des sociétés de traitements, d’hygiène, d’assainissement et de revendeur du matériel phytosanitaire (Synsthar-Phyto). Nous l’avons approché pour cerner les contours du problème concernant la taxation phytosanitaire du riz par la Régie phytosanitaire te sanitaire du Port autonome de Douala. Il nous explique de bout en bout les racines du mal.

Nous avons lu dans les journaux que la filière riz à des soucis au Port de Douala. Qu’elle est la situation là-bas ?

La situation actuelle qui se déroule notamment à la RPS, à la Régie phytosanitaire du port de Douala dérange les opérateurs économiques de la filière Riz, tels que les sociétés de traitement véto-sanitaire qui interviennent sur le traitement des marchandises, à l’import, à l’export, mais notamment sur le riz, qu’il y a problème.

Parce que le syndicat, en 2012, nous avons engagé au processus d’homologation des tarifs des services phyto pour la santé financière et ses opérateurs économiques. Lors de ce processus, le syndicat a pris la disposition de présenter un compte d’exploitation des sociétés de traitement pour pouvoir homologuer des tarifs que depuis 2019.

Et dans les années 1990, ces filières n’avaient jamais eu de tarifs homologués. C’est ainsi que nous avons donc engagé ce processus. Ça commence par le CCOPAD, Comité Consultatif d’Orientation du Port Autonome de Douala.

C’était dans les années 2011-2010. Le processus a été mis en place. Sur le poste tarifaire que nous avons présenté lors de ces examens, conformément à l’avis numéro 39, le riz n’était pas concerné.

Sur ces 16 postes, le comité consultatif a donné son avis. Le document a été transmis à l’administration générale du port de Douala. Le port de Douala a saisi le conseil d’administration. À sa 99ème session, c’était dans les années 2012. Après l’examen, le conseil d’administration s’est penché sur l’avis numéro 39 pour rendre cette homologation. Or, le riz a été exclu, puisque c’était une denrée de première nécessité.

Donc, dans l’avis à l’article 4, le riz ne subit pas le tarif. En attendant que ce problème ne soit, il était donc dit, lors de cette homologation où j’étais à l’APN, que le riz n’étant pas concerné, la filière qui est représentée par le syndicat professionnel Synsthar-Phyto devait s’asseoir avec les importateurs, etc., notamment sur le riz.

De mettre un prix conventionnel en attendant, dans les années qui viennent, pour revoir l’homologation. Or, aujourd’hui, le PAD, en mettant en place la régie phytosanitaire qui fait des recouvrements, il y a des facturations que les sociétés sont confortées sur les tarifs de riz.

Or, sur les 15 positifs tarifaires qui ont été homologués, le syndicat ne peut en aucun jour supposer que, pourquoi on prend par exemple celui du cacao, etc., mais le riz n’est pas concerné.

Aujourd’hui, vous trouverez que, par exemple, vous avez 14 000 tonnes de riz, à la régie, on vous exige de payer 8 millions Fcfa. Or, étant donné que le port n’a jamais homologué les redevances portuaires, en 2024, nous avons engagé une grève d’assistance. Quand nous sommes allés à la primature du CNCC, ça a été dès que le port doit venir s’entendre avec nous.

Nous étant un partenaire du port, et surtout que le syndicat dans ses missions, nous devons préserver les intérêts de l’État et de nos membres. Mais en ce qui concerne aujourd’hui les tarifs de riz qui n’ont pas été homologués, on prend de l’argent.

Or, cet argent, les 500 francs que nous avons octroyés au port, en attendant qu’on revoie la révision pour insérer cette homologation, on les coupe, 500 francs. C’est là où nous ne sommes pas d’accord, que ce processus doit s’arrêter, et que nous demandons que l’argent qui a été perçu depuis le 1er juillet 2014, que le port doit remettre ça, parce que le prix de riz n’est pas où nous le voulons. C’est là notre position.

Port de Douala : les contrôles phytosanitaires en péril

Bon, le reste des problèmes, le syndicat doit préserver les intérêts de l’État. Ça rentre dans nos missions statutaires. Le syndicat ne pourrait jamais être contre, puisque quand nous demandons, et que d’ailleurs, ce processus, qu’est-ce qui nous pousse à aller donner cet argent, parce que nous savons que la révision va venir.

Eux, aussi pourrons dire un jour que nous vous avons demandé de nous donner comme ça, et vous avez refusé. C’est pour cette raison que j’ai pris la décision d’octroyer 500 francs. Hormis les 500 francs même, ils sont déjà à 608 francs.

Donc ce qui revient que leur logique sur les 700 francs. Donc les sociétés sont asphyxiées. Elles ne parviennent plus à s’en sortir par rapport à cela. Et que les prix ont grimpé. Si vous regardez la marge de 2012 à 2020 à aujourd’hui, vous verrez qu’il y a eu l’augmentation des intrants agricoles, qui sont le matériel que les sociétés de traitement utilisent pour l’intervention.

C’est pour cela que nous ne sommes plus d’accord. Il faut que l’on s’assoie, qu’on redéfinisse. Et j’ai d’ailleurs engagé une lettre, il y a de cela là quelques semaines, au PAD, qu’on doit réviser, puisque c’était une phase pilote.

Les 500 francs qu’on les a remis. Aujourd’hui même, certaines sociétés disent que je suis de connivence pour aller donner 500 francs, parce que j’ai les commissions, les rétro-commissions. Bon, ce n’est pas ça, mais je veux l’avancement. Parce que j’ai toujours dit aux sociétés que nous sommes tous mes camarades, l’État nous appartient. Il est hors de question que nous ne prenons pas en compte les intérêts de l’État

Vous dites que le Port prend l’argent du riz. En même temps j’ai devant moi une lettre du PAF qui décrire justement l’homologation que vous avez initiée et que les prix ne sont pas respectés.

.Effectivement, la lettre du Port qui date du 28 avril 2020, c’était pour commencer l’assainissement de la filière. Nous ne sommes pas contre, puisque les tarifs n’existaient pas. Il était question que la décision qui homologuait les tarifs à son article 4, qu’on a demandé au Port autonome d’appliquer. Cette application, l’homologation a été faite en mars 2019. L’application vient d’ici l’année dernière.

A l’application, nous ne sommes pas contre, parce qu’il n’y avait pas de tarif. C’est tout le monde qui faisait le dumping. Nous sommes très d’accord que le syndicat ne peut pas homologuer les tarifs et revenir piétiner. Nous tenons compte que de ce côté sur les tarifs, ça doit être assaini. Le pauvre est dans ses droits, puisque le pauvre est autonome.

Et qui prélève cet argent sur le riz et qui le perçoit donc ?

C’est la régie phytosanitaire. Quand vous faites des déclarations d’un traitement là-bas, on vous sort une facture pro-forma, d’aller renverser l’argent au compte du PAD. Je peux vous dire que c’est le PAD qui en bénéficie, parce que la régie est leur intermédiaire.

Mais quand vous partez, vous n’êtes pas face au PAD, vous êtes face à la régie qui est déléguée par le Port autonome. Donc cet argent ne rentre pas dans les poches de la régie.

Pourquoi le facturer aujourd’hui ?

Le riz n’est pas concerné. Et donc, il devait y avoir zéro facturation si le syndicat ne donnait pas 500 francs au port. C’est toujours l’argent de la filière que nous avons octroyé.

Les dispositions sont contenues dans le recueil général des tarifs applicables aux prestataires rendus par le Port autonome de Douala. Le dernier paragraphe de ce recueil dit que : « les sociétés de traitements phytosanitaires exerçant au port autonome de Douala payant une redevance fixe à une redevance variable au port autonome de Douala seront fixées par les textes particuliers. Les textes particuliers, c’est au niveau de l’APN, l’autorité portière nationale, qui statue.

Le ministre de commerce déclare la guerre aux commerçants de riz

Si nous rentrons au niveau des résolutions, les résolutions du conseil d’administration du 17 octobre 2017, à son article 40, alinéa 3, les sociétés de traitements phytosanitaires et sanitaires s’acquittent d’une redevance fixe et d’une redevance variable. Donc, le montant est défini par l’arrêté par un texte particulier des autorités compétentes en charge de l’homologation. C’est toujours l’autorité portière nationale qui a profité de la délégation du ministère du Commerce pour homologuer les services portuaires parce que c’est maritime.

Mais nous, le syndicat, nous avons dit que c’est notre partenaire, comme le port, pour ne pas plus que notre engouement, c’est que la filière soit assainie. Nous avons pris ces risques même par rapport au travail que les sociétés font.

Nous avons octroyés, 500 francs au Pad. Nous avons eu l’accusé de réception par rapport aux actes. Et la facturation commence le 1er juillet 2025. Mais là, on ne respecte pas ce qui a été dit à l’homologation sur les postes tarifaires, les 15 postes tarifaires. Ils ajoutent le riz qui n’a pas subi des tarifs. C’est là où il y a problème.

Et nous demandons que ce problème soit clair parce que ça asphyxie les acteurs de la filière riz qui ne parviennent plus à comprendre. Est-ce que vous savez que si les importateurs reviennent maintenant pour dire que, ok, quand vous avez augmenté vos charges, le riz, un sac de riz, nous allons le mettre à 70 000, 60 000. Quel est le camerounais qui va être content? C’est toujours des charges.

Malgré que nous ne maîtrisions pas encore les procédures, comment ils achètent les produits quand ça vient. Mais il faut au moins que le riz n’ait pas été homologué. Et je pose encore un problème.

C’est qu’avant d’octroyer le port, 500 francs, ils prenaient l’argent. Le port n’a qu’à homologuer. Et cette homologation ne peut que rentrer à la révision des tarifs que le syndicat va soumettre à l’autorité portuaire nationale pour mettre le montant. Là, nous ne sommes pas contre. Nous sommes même prêts.

Et d’ailleurs, dans les prochains jours, avec les réunions que nous avons tenues, nous avons mis des réserves, qu’il faudra revoir ces tarifs. Quand on dit que la redevance est variable, c’est 5 000, il y a un autre problème. Quand on l’homologue, les sociétés vont se soumettre à payer.

Mais pas pour le moment. Ils passent sur notre argent qui asphyxie les sociétés. Quand on leur donne 500 francs, vous avez un traitement de riz, on vous prend des millions. Ça rentre où? Dans ma position, le port doit remettre cet argent. Par tous les moyens. Parce que je veux saisir le tribunal administratif pour clarifier ce problème.

Vous êtes engagé depuis plus d’une dizaine d’années dans l’assainissement du secteur phytosanitaire. Mais les goulots d’étranglement persistent. Qu’est-ce qui fait problème?

Le problème, c’est ce que les acteurs portuaires qui se présentent au niveau du port disent aux autorités du Port. Le Port évite de traiter avec les professionnels de la filière, notamment le Synsthar-Phyto. Mais n’importe qui vient au port dire au port que nous sommes la peste, nous sommes ceci. Le port le prend, il nous évite.

Ces problèmes viennent de là-bas. Je ne dis pas qu’il ne peut pas avoir les compétences, mais il faut travailler avec la filière. Bon, au niveau même des services étatiques et le poste de police qui est incarné par le ministère de l’Agriculture, qui est en charge pour ce travail, de ce côté, il n’y a même pas de tracasserie.

Pour ce côté, je pense que le chef du poste actuel qui est là, à son niveau, il essaie, mais il ne manque pas les vulgarises, parce qu’avant hier, il y a eu un problème du riz, là au port où j’ai intervenu. Les fonctionnaires mis à la disposition du poste de police du port, notamment au niveau du secteur, font de l’amalgame. Ils empêchent au donneur d’ordre de marcher comme il se doit. Ils sont dans des pots de vin. Mais, un fonctionnaire qui est assermenté n’est pas un commerçant, n’est pas un commercial d’une société de traitement.

Les sociétés de traitement doivent avoir eux-mêmes leurs technico-commerciaux qui cherchent les marchés pour eux. Mais certains contrôleurs phytosanitaires assermentés, véreux, sont en train de jouer ces rôles. Il y a deux jours que j’ai tonné que ça doit cesser.

Chacun doit faire ses missions régaliennes. Ils sont soumis à l’inspection, à la supervision, etc. Ça, c’est leur domaine. Il n’est écrit nulle part qu’un contrôleur phytosanitaire part chercher un travail pour le compte d’une société de traitement. Donc, de ce côté, je pense quand même qu’ils sont en train de comprendre.

Mais il y a un gars en service au poste de police phytosanitaire au niveau de l’enceinte portuaire. Il joue le jeu-là. Il dit même à haute et intelligible voix que c’est lui qui incarne le riz. Peut-être l’incarner à la supervision ou à l’inspection, oui. Mais pas de devenir un commercial au compte des sociétés de traitement.

Qu’est-ce que les contrôles phytosanitaires apportent au Cameroun?

Sans tout à fait vous mentir, Monsieur le journaliste, si le poste de police n’était pas là, on devait même retrouver le riz de mauvaise qualité sur le marché avec des problèmes que vous ne pouvez imaginer. Iles contrôleurs ont leurs rôles. Je n’ai jamais dit cela.

Et le rôle du syndicat dans tout ça ?

Le syndicat, c’est un relais de l’État. Nous devons travailler en synergie. Mais chacun doit respecter le travail de l’autre. Donc je dis que le rôle d’un poste de police, que ce soit au port ou bien à l’aéroport, etc., ils ont leurs rôles. Et le syndicat ne pourra jamais aller contre ce qui est prescrit dans la réglementation et dans les lois. Puisque quand même, je vais décrier quelque chose, je peux attirer l’attention que la loi ou bien les règlements disent comme ça.

Avant, il y avait ce problème, mais ils ont compris que non. Pour eux, leur souhait, c’est que le syndicat ne doit pas aller décrier. Et si je restais sans décrier des mauvaises manœuvres qui se font sur le terrain, beaucoup vont dire que le syndicat est de connivence avec eux.

Mais on ne doit pas aller décrier quelque chose qui n’existe pas. La raison pour laquelle je le dis tout le temps, c’est que quand vous avez peut-être des problèmes sur le terrain, avant de venir me dire, saisissez-mous officiellement, ne me dites pas avec la bouche. Je sais comment je me rapproche auprès de ces services.

De ce côté, le chef de poste de police actuel, moi, je n’ai pas de problème avec lui. Sauf que, certains de ses collaborateurs font des choses sur son dos. Et quand il y a un problème, c’est son nom qui sort. Il a même décentralisé ses services.

Est-ce que le syndicat a la mission de contrôler ses membres par rapport à la qualité du contrôle phytosanitaire?

Bon, au sein même du syndicat, vous savez, quand vous êtes un syndicat, vous avez vos affiliés. Les sociétés ne sont pas obligées de s’affilier dans notre organisation professionnelle. Je ne peux que contrôler ceux qui sont avec moi. Et en ce moment même, ces fonctionnaires, certains qui sont là, ils les incitent à aller créer les associations que le préfet donne. Les associations départementales. Or, le syndicat, a une mission nationale.

C’est un syndicat national. Donc je ne peux pas aller intimer l’ordre à celui qui n’est pas notre membre de venir me rejoindre. Beaucoup sont en train d’arriver. Ils comprennent que le syndicat est là. Et d’ailleurs, l’activité a été libéralisée dans les années 90.

Le syndicat a fait ces homologations pour le compte de la santé financière de ces sociétés. Aujourd’hui, quiconque a l’agrément et rempli des conditions réglementaires du port, a l’autorisation. Il est libre de pratiquer ses prix. Et ces prix ont été homologués par des partenaires privés. Ils n’étaient pas des sociétés.

Aucune société n’a donné 5 francs pour ce processus. Mais vu que le syndicat travaille, il a des soucis pour ce secteur d’activité. Et nous suivons les prescriptions de l’État.

C’est la raison pour laquelle je continue à vous dire que les syndicats sont les relais de l’État. Les syndicats ne sont pas les ennemis de l’État. Là où l’État ne peut pas arriver, nous attirons les attentions. Nous ne faisons pas la répression. C’est l’État qui ait la répression.

Que faites-vous actuellement pour que le riz soit réglementé?

En ce moment, je suis en train de parler avec les importateurs du riz pour leur dire que pour les prochaines homologations, on ne va pas faire la révision des homologations sans concertation avec eux. Là, je suis en train de travailler avec le groupement des importateurs de riz. Peut-être que d’ici quelques jours, nous allons signer une convention pour leur permettre de pencher leur quantité par rapport aux prix. Nous sommes obligés de rentrer un peu derrière, parce que les sociétés, il y en a. Quand elles étaient à l’APN, elles disaient payer 400. Mais intérieurement, nous, en sachant que le traitement à 400 francs ne peut pas être bien, mais pour que nous soyons indexables, il faut contrôler le riz. Le riz part en transit dans les pays de la CEMAC. Et d’ailleurs, je suis en ce moment en train de faire l’extension au port de Kribi. Parce que le port de Kribi n’a pas encore les tarifs homologués. Je suis sur ces dossiers.

Si vous aviez un message à adresser aux autorités portuaires, qu’est-ce que vous leur diriez ?

C’est de maintenir l’assainissement du secteur phytosanitaire, en collaboration avec tous les acteurs impliqués. Notamment le syndicat professionnel. Parce que nous ne sommes pas avec eux. Le port est libre de travailler avec n’importe qui. Mais à condition de respecter les acteurs impliqués. Parce que la régie n’est pas une régie de l’État. C’est la régie que les prestataires ont montée pour être au port. Et le syndicat ne baisse pas ses bras. Quand ce n’est pas bon, ce n’est pas bon. Mais de ce côté, j’admire le travail que le Directeur général du Port, Cyrus Ngo’o est en train de faire. D’ailleurs, nous sommes intéressés de voir la vision du port aujourd’hui. Il y a cinq ans, le port n’était pas comme ça. Donc nous sommes fiers. Moi, étant un natif de Cameroun, notamment dans la région du littoral, le port est chez moi.

Je dois faire en sorte que les choses marchent. Donc je le félicite. Mais les brebis galeuses ne manquent pas.