Déplacement forcés à grande échelle, internement dans des camps, création de milices brutales: les civils ont payé un très lourd tribut à la « lutte contre-révolutionnaire » menée par la France au Cameroun, y compris après l’indépendance du pays en 1960, selon un rapport d’historiens.

Novembre 1957. L’armée française mène une guerre sans merci contre les nationalistes de l’Union des populations du Cameroun (UPC). Parallèlement à la traque des leaders du mouvement, passés dans la clandestinité après son interdiction, le « contrôle social » des populations devient un objectif assumé.

La première expérience de « regroupement », destiné à « couper les liens familiaux ou sociaux entre les civils et les combattants » des maquis, a lieu dans le Sanaga-Maritime (Sud), où la répression est particulièrement violente, estime une commission d’historiens français et camerounais sur le rôle de Paris entre 1945 et 1971.

L’ONU adopte un Pacte pour construire un « avenir meilleur » pour l’humanité

S’inspirant de méthodes utilisées au Cambodge et en Algérie, des officiers français créent une « Zone de pacification du Cameroun » (Zopac) au sein de laquelle sont regroupés dans des camps, le long des routes principales, les habitants de villages « susceptibles d’apporter un soutien logistique, humain et matériel » aux indépendantistes.

« Tout un peuple en cage… derrière des poteaux effilés de deux à trois mètres de haut », constate le journal L’Effort camerounais en avril 1958, dans l’un des rares reportages de l’époque sur les camps.

Dès le départ, l’internement va de pair avec une intense propagande alors qualifiée d' »action psychologique » dans l’espoir de gagner le soutien populaire.

Ou, comme le formule un haut gradé français, de former de « bons nationalistes » – à l’image des autorités camerounaises inféodées à Paris destinées à succéder à l’administration coloniale – par opposition aux « terroristes » de l’UPC.

– Violences inédites –

Des milices privées voient le jour, sous la responsabilité de chefs locaux mais en réalité dirigées par des officiers français, selon le rapport. Recrutés parmi la population, leurs membres surveillent les camps, renseignent, voire participent à la chasse aux opposants, forts de leur connaissance de la forêt.

Si les archives militaires françaises gardent le silence sur l’utilisation de la torture durant cette période, de nombreux témoignages attestent de pratiques cruelles comme la balançoire (pieds et mains attachés dans le dos), la baignoire (simulation de noyade) ou encore le tombeau, qui consiste à enterrer vivante la victime.

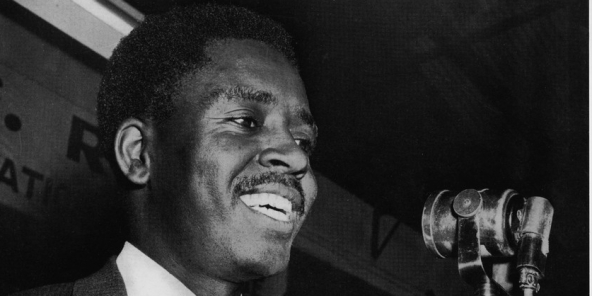

D’après les auteurs du rapport, la mort du leader de l’UPC Ruben Um Nyobe, assassiné en septembre 1958, laisse augurer l’espoir d’une « victoire » aux militaire français dans le Sud. La Zopac est dissoute après deux années de guerre marquées par plusieurs massacres.

Mais la guérilla s’adapte, ressurgit ici et là, notamment dans l’ouest du pays, en région bamiléké, où vont se concentrer désormais une répression « plus brutale que jamais » et des déplacements forcés d’une « ampleur sans précédent ».

Les violences atteindront leur paroxysme en 1960, alors même que Yaoundé célèbre son indépendance.

« Des opérations massives débutent dans l’Ouest : si le gouvernement (du Premier ministre Ahmadou) Ahidjo en est politiquement responsable, c’est bien le commandement français qui en assume la direction », soulignent les historiens.

– Misère et promiscuité –

Soucieux de « donner à la répression un visage camerounais », les militaires français entendent poursuivre leur guerre en vertu d’accords de coopération signés avec les nouvelles autorités.

Le général Briand, ancien de la guerre d’Algérie et « grand artisan » de la répression contre les Bamiléké, généralise l’utilisation des milices « d’autodéfense » locales, puis va plus loin, avec la constitution d’un corps supplétif de l’armée sur le modèle des Harkis: les « commandos » de la « garde civique » – bientôt accusés de multiples violences, y compris sexuelles.

D’innombrables témoignages contredisent par ailleurs le narratif post-indépendance, selon lequel les habitants quittent leurs foyers « volontairement » pour fuir les exactions des militants de l’UPC.

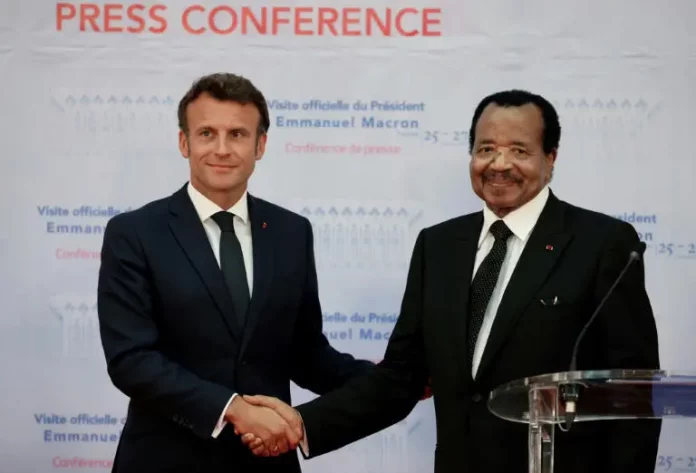

Un rapport sur la colonisation française au Cameroun remis à Paul Biya

« On vidait le village (…) afin d’échapper à la tuerie des militaires », raconte ainsi une habitante de Bangfam citée dans le rapport.

Une autre femme déplacée à Tialong dit avoir « reçu l’ordre » de se regrouper dans un camp, mais avant ça, « notre concession avait été brûlée par les avions des militaires ».

Les historiens soulignent la difficulté de dresser un bilan précis de ces déplacements forcés, estimant qu’ils ont concerné « des centaines de milliers de Camerounais » dans l’ouest et le sud du pays entre 1958 et 1961.

Des camps ont subsisté jusque dans les années 70 sous la férule d’un gouvernement camerounais qui s’est « approprié » la répression menée par l’armée française après son départ pour se « maintenir au pouvoir ».

Loin de leurs villages et de leurs plantations, leurs habitants ont survécu dans des conditions « particulièrement précaires », marquées par le déracinement, la misère, la promiscuité et la surmortalité.

Source: Agence France-Presse