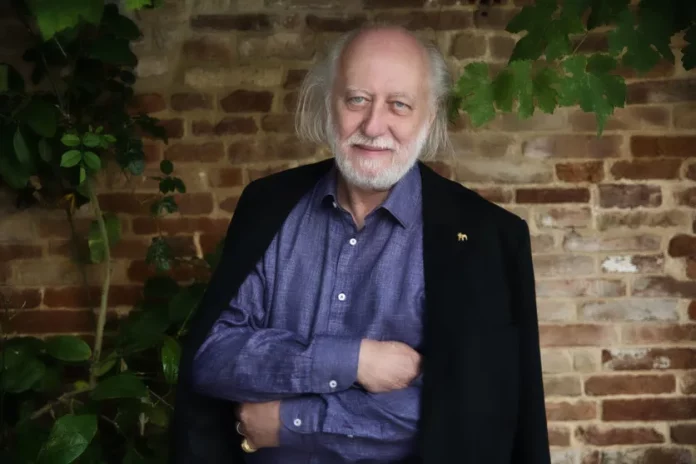

Le romancier hongrois Laszlo Krasznahorkai, lauréat jeudi à 71 ans du Nobel de littérature, est décrit comme « un écrivain hypnotique », au style exigeant et à l’oeuvre mélancolique voire apocalyptique.

« Il vous attire jusqu’à ce que le monde qu’il évoque fasse écho et se répercute en vous, jusqu’à ce que ce soit votre propre vision de l’ordre et du chaos », déclarait à l’AFP en 2016 son traducteur en anglais, le poète George Szirtes.

Né le 5 janvier 1954 à Gyula, dans le sud-est de la Hongrie, Laszlo Krasznahorkai est surtout lu en Allemagne, où il a vécu pendant des années, et en Hongrie, où il est considéré par beaucoup comme l’un des plus importants auteurs vivants du pays.

Krasznahorkai entre dans l’histoire. Il devient le deuxième Hongrois à recevoir le Nobel de littérature. Avant lui, Imre Kertész l’avait obtenu en 2002. Ce dernier est décédé en mars 2016. Deux voix. Deux visions. Une même exigence littéraire.

Difficile et exigeant, son style a été décrit par Krasznahorkai lui-même comme « la réalité examinée jusqu’à la folie ». Son penchant pour les longues phrases et les rares coupures de paragraphe ont également valu à l’écrivain d’être qualifié d' »obsessionnel ».

En 1985, Krasznahorkai publie Satantango. Le roman explore la dystopie postmoderne et la mélancolie. Il se déroule dans une Hongrie en décomposition. Ce livre le révèle au public. Il devient une œuvre culte. Encore aujourd’hui, c’est son titre le plus célèbre.

– « Douloureusement beau » –

Elle raconte la vie dans un village en décomposition de la Hongrie de l’ère communiste en 12 chapitres composés chacun d’un seul paragraphe et est qualifiée par M. Szirtes de « lente coulée de lave narrative ».

Krasznahorkai ne cherche pas à divertir. Il le dit clairement : son livre s’adresse à ceux qui veulent autre chose. À ceux qui préfèrent le douloureusement beau. Il écrit pour les lecteurs en quête de vertige, pas de confort. Son œuvre exige, mais elle offre une beauté rare.

En 1994, Béla Tarr porte Satantango à l’écran. Le film dure plus de sept heures. Il reprend le roman de Krasznahorkai. Tourné en noir et blanc, il explore une Hongrie désolée. Chaque plan s’étire. Chaque silence pèse. Tarr transforme le texte en expérience hypnotique.

En 2000, Béla Tarr a adapté La mélancolie de la résistance. Le roman date de 1989. Le film s’intitule Werckmeister Harmonies. Il se déroule dans un décor désolé, marqué par l’ère communiste. Tarr capte l’angoisse, la lenteur, le vertige. Krasznahorkai signe le scénario. Ensemble, ils transforment le chaos en poésie visuelle.

On le compare à Beckett et Dostoïevski. Mais aussi à Gogol et Melville. Susan Sontag va plus loin. Elle le qualifie de « maître hongrois contemporain de l’apocalypse ». Une formule forte. Elle résume une œuvre radicale, visionnaire, traversée par le chaos et la beauté.

Son roman Guerre et guerre (1999) ne laisse pas indemne. Le critique James Wood, du New Yorker, le dit sans détour : « l’une des expériences les plus profondément troublantes que j’aie jamais vécues en tant que lecteur ». Ce jugement frappe. Il confirme la puissance de l’œuvre. Elle dérange, elle obsède, elle marque.

– Kafka et Kyoto –

James Wood lit Krasznahorkai. Il ne reste pas à distance. Il écrit : « J’ai eu l’impression de m’être approché aussi près que la littérature pouvait le faire de l’habitation d’une autre personne. « Une phrase dense. Elle dit tout. L’œuvre ne décrit pas : elle pénètre. Elle ne raconte pas : elle habite.

Après la chute du communisme, Krasznahorkai quitte la Hongrie. Il s’installe tour à tour en France, aux États-Unis, en Chine, puis au Japon. Partout, il observe. Il scrute les sociétés, compare les régimes. Et surtout, il regarde la Hongrie. Avec distance. Avec lucidité. Son regard devient critique, nourri par l’exil.

Plus tôt cette année, Krasznahorkai parle sans détour. Au journal suédois Svenska Dagbladet, il déclare : « Il n’y a plus d’espoir en Hongrie aujourd’hui. Et ce n’est pas seulement à cause du régime d’Orban. « Il pointe une crise plus profonde. Politique, certes. Mais aussi sociale. Une génération perdue, selon lui.

« Le problème n’est pas seulement politique, mais aussi social, » a-t-il ajouté.

En 2015, Krasznahorkai avait remporté le prix britannique Man Booker International pour l’ensemble de sa carrière.

Krasznahorkai devient le premier auteur hongrois à recevoir ce prix. Il ne cache pas ses influences. Il cite Kafka, Hendrix et Kyoto. Trois sources, trois mondes. L’absurde, la fureur, la contemplation. Ensemble, elles nourrissent une œuvre singulière.

« J’espère qu’avec l’aide de ce prix, je trouverai de nouveaux lecteurs dans le monde anglophone », avait-il alors dit.

On l’interroge sur l’apocalypse dans ses romans. Il ne fuit pas la question. Au contraire, il répond : « Peut-être que j’écris pour ceux qui cherchent la beauté dans l’enfer. « Une formule brute, à la fois troublante et lumineuse. Elle résume son œuvre : sombre, mais traversée par l’éclat.

Source: Agence France-Presse